Manuel Bandeira

Manuel Bandeira é um poeta brasileiro da primeira geração modernista. No entanto, sua obra apresenta marcas do parnasianismo, simbolismo e concretismo.

Manuel Bandeira nasceu em 1886 e morreu em 1968. Na juventude, sua saúde frágil, devido à tuberculose, levou o poeta a uma vida de insegurança em relação ao futuro. Não obstante, em 1917, ele publicou seu primeiro livro de poesia: A cinza das horas. O caráter sombrio dessa obra é vinculado a elementos autobiográficos, pois foi escrita durante o período em que o poeta lutava contra sua doença.

Apesar de iniciar sua carreira literária com poemas em que eram evidentes os traços da poesia parnasiana e simbolista, Bandeira fez parte da primeira geração modernista. Assim, em 1930, publicou o livro Libertinagem, em que as características desse estilo, como o uso de versos livres e a liberdade de criação e de linguagem, estavam presentes, além da temática do cotidiano. Seus poemas mais famosos são Os sapos e Vou-me embora pra Pasárgada.

Leia também: Oswald de Andrade – outro grande escritor da primeira fase modernista

Biografia de Manuel Bandeira

Manuel Bandeira nasceu em 19 de abril de 1886, em Recife. Foi poeta, professor, tradutor e crítico. A partir de 1904, começou a apresentar problemas de saúde relacionados à tuberculose. Devido a isso, buscou viver em cidades com clima apropriado ao tratamento da doença. Assim, teve uma estadia em Campanha (Minas Gerais), além de Teresópolis e Petrópolis (Rio de Janeiro). Em 1913, internou-se no sanatório de Clavadel, na Suíça, onde permaneceu por meses.

Em 1917, o escritor publicou o seu primeiro livro: A cinza das horas. Nessas poesias, a melancolia mostra-se muito em função da doença do poeta. Como podemos verificar no poema Desencanto, escrito em 1912:

Eu faço versos como quem chora

De desalento... de desencanto...

Fecha o meu livro, se por agora

Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...

Tristeza esparsa... remorso vão...

Dói-me nas veias. Amargo e quente,

Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca

Assim dos lábios a vida corre,

Deixando um acre sabor na boca.

— Eu faço versos como quem morre.

O escritor não participou diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922. Seu poema “Os sapos”, de seu livro Carnaval (1919), foi declamado pelo poeta Ronald de Carvalho (1893-1935). No entanto, Bandeira escreveu textos para as revistas vinculadas ao movimento modernista, como: Klaxon, Revista de Antropofagia, Lanterna Verde, Terra Roxa e A Revista.

Em 1937, recebeu o prêmio da Sociedade Felipe d’Oliveira e, em 1946, o prêmio do Instituto Brasileiro de Educação e Cultura, ambos pelo conjunto da obra. Além disso, em 29 de agosto de 1940, foi eleito o terceiro ocupante da Cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras.

Manuel Bandeira, além de poesias e crônicas, escreveu crítica literária, musical, de cinema e de artes plásticas. Foi também tradutor de, entre outras obras: Macbeth, de William Shakespeare (1564-1616); D. Juan Tenório, de José Zorilla (1817-1893); e O advogado do diabo, de Morris West (1916-1999).

O poeta morreu em 13 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro. Em 19 de abril de 1986, em comemoração ao centenário de seu nascimento, foi inaugurado o Espaço Pasárgada, no casarão onde Bandeira vivera dos seis aos 10 anos, em Recife. A casa está aberta para pesquisas e eventos literários e possui o acervo de Manuel Bandeira.

Veja também: Biografia de Machado de Assis – nosso autor realista

Características das obras de Manuel Bandeira

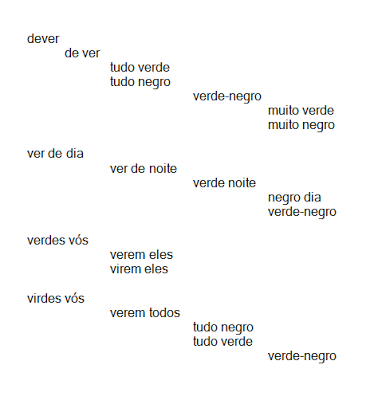

Apesar de ser mais conhecido pelo seu vínculo com o modernismo brasileiro, os primeiros poemas de Manuel Bandeira possuem características do parnasianismo e do simbolismo. Em seguida, o poeta filiou-se ao modernismo e também produziu poesia concretista, como:

A poesia modernista de Manuel Bandeira está situada na chamada primeira geração modernista. Como característica dessa geração, é possível observar liberdade de criação, predominância de versos livres, aproximação entre a fala e a escrita, além de elementos regionalistas. A sua obra Libertinagem é considerada plenamente modernista, em franca oposição à tradicional arte acadêmica, e marcada pela temática do cotidiano.

Assim, segundo Wilson José Flores Jr., doutor em Letras, a produção de Bandeira está dividida em três fases.

→ A primeira “compreenderia A cinza das horas (1917), Carnaval (1919) e O ritmo dissoluto (1924), seria caracterizad[a] pela presença marcante de elementos da tradição parnaso-simbolista, sendo, por isso, ainda um tanto convencional ou, para alguns, ‘pré-modernista’”.

→ A segunda “abrangeria Libertinagem (1930) e Estrela da manhã (1936), apresentaria o poeta maduro, não apenas por ter dominado sua técnica e ‘cristalizado’ seu estilo (que seria caracterizado, sobretudo, por certo modo despojado, humilde, delicado de falar das coisas e de desentranhar o sublime poético das coisas mais banais), como também por dar expressão à poesia propriamente moderna (ou modernista)”.

→ Já a terceira — da qual fariam parte Lira dos cinquent’anos (1940), Belo belo (1948), Mafuá do malungo (1948), Poemas traduzidos (1948), Opus 10 (1952) e Estrela da tarde (1963) — “seria expressão da continuação dessas conquistas (combinadas com uma relativa retomada de princípios clássicos, por um lado, e por experimentos esparsos, por outro), na qual repontam alguns grandes poemas, mas nenhum grande desdobramento”.

Veja também: Angústia: romance de Graciliano Ramos

Principais obras de Manuel Bandeira

A seguir, os livros em prosa de Manuel Bandeira, em ordem cronológica de publicação:

-

Crônicas da província do Brasil (1937)

-

Guia de Ouro Preto (1938)

-

Noções de história das literaturas (1940)

-

Literatura hispano-americana (1949)

-

Gonçalves Dias (1952)

-

Itinerário de Pasárgada [memórias] (1954)

-

De poetas e de poesia (1954)

-

Flauta de papel (1957)

-

Os reis vagabundos e mais 50 crônicas (1966)

-

Andorinha, andorinha (1966)

A seguir, os livros de poesia de Manuel Bandeira, em ordem cronológica de publicação:

-

A cinza das horas (1917)

-

Carnaval (1919)

-

O ritmo dissoluto (1924)

-

Libertinagem (1930)

-

Estrela da manhã (1936)

-

Lira dos cinquent’anos (1940)

-

Belo belo (1948)

-

Mafuá do Malungo (1948)

-

Opus 10 (1952)

-

Estrela da tarde (1963)

Poemas de Manuel Bandeira

Selecionamos dois famosos poemas do autor para analisarmos alguns trechos. O primeiro deles é emblemático, pois é importante na história do modernismo brasileiro, já que foi destaque na Semana de Arte Moderna de 1922 — “Os sapos” foi publicado no livro Carnaval, de 1919.

O poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, em tom irônico, faz uma crítica ao poeta parnasiano. O parnasianismo, estilo de época de finais do século XIX, é marcado pelo rigor formal (metrificação e rima), alienação social, culto à beleza e à objetividade. É, portanto, acadêmico, o que se opõe aos ideais da primeira geração modernista. Daí o fato de ser declamado durante a Semana de Arte Moderna.

Na primeira estrofe, os sapos mostram-se com seus papos enfunados, ou seja, inflados. No caso, eles são os poetas parnasianos: vaidosos e orgulhosos. A estrofe finaliza com a indicação de que a luz deslumbra-os, pois eles (os parnasianos) gostam de chamar atenção, de estarem sob os holofotes:

Enfunando os papos,

Saem da penumbra,

Aos pulos, os sapos.

A luz os deslumbra.

Note que esse quarteto (estrofe de quatro versos) possui rima, além de redondilha menor (verso de cinco sílabas poéticas). Apesar da crítica, nesse poema, Bandeira ainda não aderiu aos versos livres. É preciso lembrar que tal poesia foi escrita em 1918 e publicada em 1919, antes da Semana de 22. No entanto, o cuidado formal pode ser lido também como uma ironia: como se o eu lírico estivesse imitando (zombando) o estilo de fazer poesia dos poetas parnasianos.

Da terceira até a sétima estrofe, o eu lírico reproduz a fala do sapo-tanoeiro, que ele chama de “Parnasiano aguado”. Assim, na estrofe quatro, o sapo (o poeta parnasiano) orgulha-se de escrever sem “hiato” (vício de linguagem) e de não rimar termos cognatos (de mesma origem) — isso quer dizer que ele só faz rimas ricas (rima entre palavras de classes gramaticais diferentes), muito usadas pelos parnasianos:

Vede como primo

Em comer os hiatos!

Que arte! E nunca rimo

Os termos cognatos.

Na estrofe seis, o eu lírico menciona o tempo de existência do parnasianismo: “cinquenta anos”. O estilo é conhecido pela defesa da rigidez na composição de poemas, por isso ele está pautado pela norma, pela regra. Assim, o eu lírico acusa esse poeta parnasiano de colocar o poema em uma fôrma|1|, isto é, a “forma” (estrutura) foi reduzida a uma “fôrma” (um molde), o que limitaria a criação poética:

Vai por cinquenta anos

Que lhes dei a norma:

Reduzi sem danos

A fôrmas a forma.

Na sequência, o poema continua expondo características parnasianas, como: “A grande arte é como/ Lavor de joalheiro” (pois o poeta parnasiano defendia que o poema deveria ser “lapidado”, em busca da perfeição). E finaliza com a menção a certo sapo-cururu, que estaria “Longe dessa grita” de sapos parnasianos, “[...], fugido ao mundo”, “Sem glória, sem fé”, “solitário”, “Transido de frio”, possivelmente o próprio Manuel Bandeira.

Agora, vamos analisar alguns trechos do poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, publicado no livro, de 1930, Libertinagem.

Nesse poema, podemos perceber marcas da primeira geração modernista, como o uso de “pra” (coloquial) em vez de “para” (formal), em “Vou-me embora pra Pasárgada”. Pasárgada é um lugar idealizado pelo eu lírico, onde tudo é perfeito. Assim como diz a primeira estrofe:

Vou-me embora pra Pasárgada

Lá sou amigo do rei

Lá tenho a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada

Note que há uma rima nessa estrofe (rei/ escolherei), e outras poucas aparecerão no decorrer do poema. Temos aí outra marca modernista, a não rigidez em relação à estrutura do poema, como se pode ver na estrofe três, em que há também apenas uma rima (mar/ contar):

E como farei ginástica

Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo

Subirei no pau de sebo

Tomarei banhos de mar!

E quando estiver cansado

Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d’água

Pra me contar as histórias

Que no tempo de eu menino

Rosa vinha me contar

Vou-me embora pra Pasárgada

Além disso, podemos perceber outra característica do modernismo — a valorização de elementos regionais e nacionais, como: “burro brabo”, “pau de sebo”, “mãe-d’água”. Nessa perspectiva, Pasárgada poderia ser metáfora para “Brasil”. Assim, o eu lírico idealizaria (de fato ou ironicamente) a sua pátria.

Na sequência, o eu lírico continua falando de Pasárgada. Ao finalizar o poema, deixa claro que esse lugar é um espaço de fuga da realidade, é uma idealização:

E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito

Quando de noite me der

Vontade de me matar

— Lá sou amigo do rei —

Terei a mulher que eu quero

Na cama que escolherei

Vou-me embora pra Pasárgada.

Observe que o poema é escrito com versos em redondilha maior (sete sílabas poéticas), além de falar de fuga da realidade e de um lugar idealizado. Esse tipo de verso foi muito usado no trovadorismo, durante a Idade Média, e também no romantismo (que retoma elementos medievais). Dessa forma, outra leitura possível, para o poema de Bandeira, pode estar no entendimento de que seus versos são, na verdade, uma ironia, uma crítica ao romantismo; portanto, uma crítica à arte tradicional.

Notas

|1| Segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008, o acento sobre a palavra “fôrma” passou a ser facultativo. Em duas edições recentes de poesias de Manuel Bandeira consultadas, observamos que o verso “A fôrmas a forma” foi mantido, sem alterações. Evidentemente, para manter o sentido original e não gerar ambiguidades.

Fonte: Brasil Escola - https://brasilescola.uol.com.br/literatura/manuel-bandeira.htm