Quantos golpes de Estado houve no Brasil desde a Independência?

Ao menos nove golpes de Estado o Brasil viveu de 1822, ano da Independência, até hoje.

Quantos golpes de Estado houve no Brasil desde a Independência? Se um golpe de Estado é definido como subversão da ordem institucional, então, podemos dizer que, no período aqui abordado (de 1822 até os dias atuais), tivemos pelo menos nove golpes no Brasil.

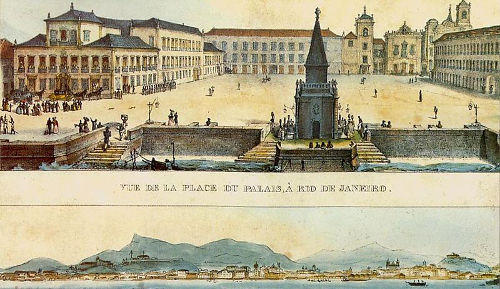

O Brasil só se tornou uma nação soberana, de fato, com a Independência, declarada em 7 de setembro de 1822 pelo então príncipe regente Pedro de Alcântara, que se tornou nosso primeiro chefe de Estado sob o título de D. Pedro I. A partir de então, não faltaram ao nosso cenário político episódios de intensa turbulência. Desde a Independência, tivemos vários tipos de revoltas, tentativas de golpe de Estado e golpes efetivamente aplicados. Neste texto trataremos desses últimos, os golpes efetivos.

Confira no nosso podcast: 7 de setembro — data em que ocorreu a Independência do Brasil

Resumo sobre quantos golpes de Estado que houve no Brasil desde a Independência

-

O Brasil teve, pelo menos, nove golpes de Estado desde a Independência.

-

Conceitua-se como um golpe de Estado quando há subversão da ordem institucional.

-

O nove golpes de Estado que ocorreram no Brasil desde a independência foram:

- A Noite da Agonia (1823);

- Golpe da Maioridade (1840);

- Proclamação da República (1889);

- Golpe de 3 de Novembro de 1891;

- O curioso caso de Floriano Peixoto;

- Revolução de 1930;

- Estado Novo (1937);

- Deposição de Getúlio Vargas em 1945;

- Golpe de 1964.

1) A Noite da Agonia (1823)

Pouco mais de um ano após a Independência, o Brasil viveu o primeiro golpe, dado pelo próprio imperador D. Pedro I contra a primeira Assembleia Geral Constituinte Brasileira. Essa assembleia foi eleita e instalada em 3 de maio de 1823 com o objetivo de confeccionar o primeiro texto constitucional para o Brasil.

O principal motivo da dissolução dizia respeito às disputas políticas internas dos constituintes, que se dividiam entre liberais (moderados e radicais) e conservadores. Um dos membros da Constituinte, José Bonifácio de Andrade e Silva, era ministro de D. Pedro I e passou a dificultar o acesso direto entre os conservadores e a própria pessoa do imperador. D. Pedro I, então, afastou Bonifácio do cargo. Este, por sua vez, reagiu violentamente contra o governo por meio de artigos de jornais.

Pressionado, o imperador optou pela dissolução da assembleia, o que ocorreu na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, que ficou conhecida como a Noite da Agonia. D. Pedro I, com ajuda militar, ordenou que se fizesse um cerco ao prédio onde os deputados constituintes estavam reunidos. Muitos dos presentes resistiram à investida do imperador e acabaram presos e, depois, exilados.

Para completar o trabalho de preparo do texto constitucional, D. Pedro I organizou um conselho de Estado, composto por homens de sua inteira confiança. Esse conselho apresentou a redação final da Constituição em 11 de dezembro de 1823. Em 25 de março de 1824, o imperador aprovou a Constituição Imperial, sem que ela fosse apreciada por uma assembleia.

2) Golpe da Maioridade (1840)

O segundo golpe de Estado que tivemos foi o Golpe da Maioridade, que ocorreu no dia 23 de julho de 1840. Esse golpe aconteceu no Período Regencial e foi um modo de governo formado após a abdicação de D. Pedro I, em 1831. O herdeiro do trono, o futuro D. Pedro II, era apenas uma criança de seis anos de idade e, portanto, tinha de atingir a maioridade para poder governar.

Assim como hoje, a maioridade naquela época era atingida aos 18 anos. Enquanto o imperador não tivesse essa idade, a chefia do país era confiada a regentes, que tinham o respaldo legal da Constituição Imperial de 1824 para exercer sua função. Essa mesma Constituição Imperial também determinava, em seu artigo 121, que o imperador só poderia assumir o poder aos 18 anos de idade.

O Período Regencial, contudo, foi marcado por intensas complicações políticas. A disputa entre liberais e conservadores estava no auge. Nesse clima de tensão, um grupo de deputados e senadores, liderados por homens como José Martiniano de Alencar e Holanda Cavalcanti, organizaram o chamado Clube Maiorista, com o objetivo de adiantar a posse de Pedro II, então com 15 anos.

Os membros desse grupo apresentaram propostas de reforma da Constituição e outros projetos com vistas a entronizar o jovem imperador. Entretanto, todas foram rejeitadas. Restava a eles apelar para uma articulação com o próprio imperador, que foi persuadido por seu tutor a querer subir logo ao trono. Com a adesão do próprio Pedro II ao grupo maiorista, o então regente Bernardo Pereira de Vasconcelos acabou cedendo às pressões dos maioristas, mesmo com suas propostas sendo inconstitucionais. Dom Pedro II passou a ser imperador em 23 de julho de 1840. Se quiser saber mais sobre o Golpe da Maioridade, clique aqui.

3) Proclamação da República (1889)

O que comumente conhecemos por Proclamação da República, ocorrida no dia 15 de novembro de 1889, foi, na verdade, um golpe militar que pôs fim no regime monárquico no Brasil. O movimento republicano no Brasil remontava à época colonial, mas se tornou realmente intenso na época do Segundo Reinado. Alguns líderes destacados desse movimento estavam ligados ao Exército Brasileiro, como era o caso do tenente-coronel Benjamin Constant.

Os republicanos eram intimamente influenciados pelo positivismo de August Comte, o que implicava a ideia de um Estado forte, antimonárquico e dissociado da Igreja. Para que o golpe contra a monarquia fosse bem-sucedido, os republicanos necessitavam do apoio da principal autoridade militar da época: o marechal Deodoro da Fonseca. Acontece que este era monarquista e amigo pessoal do imperador.

Para convencer o marechal a proclamar a república, os conspiradores, como Benjamin Constant, valeram-se do argumento dos prejuízos que as decisões do então ministro de Pedro II, Visconde de Ouro Preto, acarretavam ao Exército, que se encontrava em más condições à época. Além disso, disseram-lhe que, em lugar de Ouro Preto, seria nomeado um antigo inimigo pessoal seu, Gaspar da Silveira Martins.

Diante dessa situação, Deodoro da Fonseca reuniu algumas centenas de soldados e marchou sobre a cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o ministério de Ouro Preto. Esse gesto, em 15 de novembro de 1889, pôs fim na monarquia no Brasil. Caso você queira se aprofundar sobre a Proclamação da República, acesse nosso texto.

4) Golpe de 3 de Novembro de 1891

Dado o golpe de 15 de novembro, Deodoro Fonseca, o monarquista que derrubou a monarquia, acabou sendo o chefe interino da república até que esta tivesse uma Constituição. O texto constitucional republicano foi aprovado em 14 de fevereiro de 1891. Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente o presidente da república. Em segundo lugar, ficou outro marechal, Floriano Peixoto, como vice.

Em seu primeiro ano como presidente eleito, para resolver o problema da pressão que os oposicionistas exerciam sobre o seu governo, o marechal dissolveu, via decreto, o Congresso Nacional em 3 de novembro de 1891. Em seguida, para completar o golpe, instaurou, com outro decreto, estado de sítio no Brasil, o que autorizou o Exército a cercar a Câmara e o Senado e a prender políticos oposicionistas.

5) O curioso caso de Floriano Peixoto (1891)

Vinte dias após o Golpe de 3 de Novembro, Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente, diante da reação da Marinha Brasileira, que ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente continuasse no cargo. Essa reação da Marinha ficou conhecida como Primeira Revolta da Armada.

No lugar dele, assumiu o vice, Floriano Peixoto. Como não havia um ano ainda de mandato presidencial, o que a Constituição previa era a convocação de novas eleições. No entanto, o marechal Floriano não as convocou com a justificativa de que a Constituição de 1891 tinha dispositivos que determinavam a convocação de novas eleições só se o presidente tivesse sido eleito diretamente pelo povo, o que não ocorreu no caso de Deodoro da Fonseca.

Esse curioso impasse constitucional manteve Floriano no poder, e ele teve que enfrentar a Segunda Revolta da Armada e uma série de outros levantes contra o seu governo com “mão de ferro”. Mesmo tendo reabilitado o Congresso Nacional, Floriano assumiu um perfil ditatorial incontestável no tempo em que ficou no poder, o que torna a discussão sobre o golpe que ele teria dado ou não bastante complexa.

6) Revolução de 1930

A Revolução de 1930 foi um golpe de caráter civil-militar encabeçado por lideranças dos estados da Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que, juntas, lutaram contra o restante do país.

O estopim para a explosão da Revolução de 1930 foram as eleições presidenciais daquele ano. Assim como ocorria de praxe nos anos da República Velha, o resultado das eleições foi fraudado e o candidato da situação, Júlio Prestes, indicado como sucessor do então presidente Washington Luís, foi eleito o novo presidente.

O candidato da oposição (chamada de Aliança Liberal), derrotado, era o gaúcho Getúlio Dorneles Vargas. Ao contrário do que ocorria antes, a oposição não aceitou o resultado fraudulento e partiu para o enfrentamento físico. O acontecimento que causou maior revolta e exponenciou os conflitos foi a morte do governador da Paraíba, João Pessoa. Após esse acontecimento, membros das polícias estaduais de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, assim como alguns setores do Exército, aderiram aos revolucionários.

O governo, como diz o historiador José Murilo de Carvalho:

[...] detinha a superioridade militar sobre os revoltosos, mas faltava ao alto-comando vontade para defender a legalidade. Os chefes militares sabiam que as simpatias da jovem oficialidade e da população estavam com os rebeldes. Uma junta formada por dois generais e um almirante decidiu depor o presidente da República e passar o governo ao chefe do movimento revoltoso, o candidato derrotado da Aliança Liberal. Sem grandes batalhas, caiu a Primeira República, aos 41 anos de vida. (Carvalho, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. p. 100)

Assim terminava a Primeira República, ou República Velha, por meio de mais um golpe de Estado. Para saber mais sobre a Revolta de 1930, leia nosso texto.

7) Estado Novo (1937)

Após ter sido eleito indiretamente presidente da república, em 1934 (portanto quatro anos após a revolução que o levou ao poder), Vargas teve de lidar com outros problemas. O principal deles foi a chamada Intentona Comunista, liderada por jovens oficiais do Exército associados à Ação Libertadora Nacional (órgão comunista criado por Luís Carlos Prestes). A intentona estourou em estados como o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro e Pernambuco, mas logo foi dominada pelas forças do governo.

O problema é que, nos anos que se seguiram, o comunismo e o tenentismo a ele associado ainda eram tidos pela alta cúpula do Exército e pelas lideranças civis próximas a Vargas como os principais alvos a serem combatidos. Em 1937, foi descoberto um suposto plano de uma revolução comunista a ser executado no Brasil, o chamado Plano Cohen. Esse plano teria sido forjado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, com o objetivo de provocar alarde na opinião pública e justificar um golpe de Estado e a formação do Estado Novo.

Não se sabe ao certo se esse documento era realmente um plano forjado ou apenas um relatório de Olímpio Mourão, mas o fato é que a constatação de sua existência provocou reações oportunistas por parte do Estado maior do Exército. O ministro de Guerra de Vargas, Eurico Gaspar Dutra, leu o Plano Cohen para o público do rádio no programa Voz do Brasil. Isso bastou para que fosse aprovado no Congresso Nacional, em 30 de setembro de 1937, o estado de guerra, que suspendia os direitos constitucionais.

Em meados de outubro, o Ministério da Guerra auxiliou o projeto de Vargas de pressionar os estados que ainda não tinham suas forças militares subordinadas ao governo federal a fazê-lo. Uma das últimas resistências a serem vencidas foi a da Brigada Militar Gaúcha, liderada por Flores da Cunha. Em outubro, Vargas já tinha o apoio do Exército, dos integralistas e de muitos setores da sociedade civil e nenhuma resistência militar regional expressiva para lhe fazer oposição.

Em 10 de novembro, por meio de um pronunciamento público, Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional e cancelou as eleições presidenciais que seriam realizadas em janeiro de 1938. Por meio desse golpe, a ditadura varguista durou até 1945.

Leia mais: Era Vargas — é a fase da história brasileira em que Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 1945

8) Deposição de Getúlio Vargas em 1945

Praticamente os mesmos militares que apoiaram o golpe de 1937 tiraram Vargas do cargo de chefe de Estado em 1945. O contexto do golpe que depôs Vargas do cargo de presidente em 29 de outubro de 1945 era o do fim da Segunda Guerra Mundial. Como é sabido, Vargas foi, de 1937 a 1945, um ditador aos moldes do fascismo europeu, tendo inclusive se aproximado da Alemanha Nazista no início do Estado Novo.

No meio do segundo conflito mundial, Vargas rompeu com a Alemanha e passou a apoiar as potências aliadas, como EUA, Inglaterra e URSS, que foram vencedoras da guerra. Sendo assim, não teria cabimento continuar um regime nos moldes do Estado Novo. Pressionado, Vargas deu início então a um processo de abertura democrática, que possibilitou a criação de novos partidos políticos — como a União Democrática Nacional (UDN), o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que voltou à legalidade, e o Partido Social Democrático (PSD) — e gerou a perspectiva de novas eleições gerais.

Vargas, entretanto, decidiu comandar esse processo de transição com vistas a obter apoio político de outras bases da sociedade e, assim, conseguir permanecer no poder por outras vias. Desse modo, de modo controverso, Vargas aproximou-se do PCB e das bases operárias urbanas, contrariando as lideranças liberais e os militares. Essa aproximação com o PCB resultou no queremismo, um movimento popular que queria a permanência de Vargas no poder e exigia a formação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte.

Em meio a esses acontecimentos turbulentos, Vargas cometeu um gesto considerado a “gota d'água” para sua deposição: afastou da chefia de polícia do Distrito Federal João Alberto Lins de Barros e pôs em seu lugar seu irmão Benjamin Vargas, conhecido por ser truculento. O general Góis Monteiro, que havia ajudado a fazer a Revolução de 1930 e do Ministério de Guerra, reagiu ao gesto de Vargas e mobilizou tropas no Distrito Federal.

Gaspar Dutra e outros militares, procurando evitar derramamento de sangue, propôs a Vargas que assinasse um documento de renúncia ao cargo. O político gaúcho assim o fez e pôde refugiar-se em sua cidade natal, São Borja, sem ter que se exilar em outro país.

9) Golpe de 1964

Os debates em torno do Golpe de 1964 são bastante polêmicos, mas os fatos são os seguintes: João Goulart, nos anos de 1963 e 1964, apresentava uma postura polêmica ao incitar militares de patente baixa, como sargentos, a se insubordinarem contra a hierarquia militar. Isso ficou explícito em sua reunião com subtenentes e sargentos no Automóvel Clube, em 30 de março de 1964, considerada a gota d'água para o golpe.

Além de apoiar as reivindicações de reformas dentro da estrutura militar, Goulart também tinha propostas de reformas de base em outros setores, como o setor agrário. Essas reformas possuíam, aos olhos de seus críticos, um conteúdo radical com grande aproximação com a perspectiva política comunista. Além disso, havia movimentações de focos guerrilheiros no Brasil, como o das Ligas Camponesas de Francisco Julião — líder popular que havia visitado Fidel Castro em 1961 —, que deixavam os militares em alerta.

Em meio a essa ambiência, o episódio do Automóvel Clube, recém-citado, foi o suficiente para que, na madrugada de 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho mobilizasse suas tropas de Juiz de Fora contra o governo. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, Costa e Silva liderou outra ofensiva, independente da de Mourão.

Goulart, no dia seguinte a essas ações, não havia ainda se manifestado. No dia 2 de abril, o Congresso Nacional, pensando que o presidente havia se exilado, declarou a presidência vaga. O presidente do Congresso, Ranieri Mazzilli, assumiu o posto. O problema é que Goulart não tinha saído do país, mas já era tarde demais. A decisão do Congresso estava tomada e mais que isso: a decisão dos generais estava tomada, haja vista que eles instalaram o Supremo Comando Revolucionário e escolheram, por meio do Ato Institucional nº 1, um novo presidente para o Congresso.

O problema em entender o Golpe de 1964 está, portanto, em três pontos:

-

Goulart poderia ter dado vazão a um golpe de feição comunista/militar (semelhante à Intentona Comunista de 1935) e, por isso, houve a reação dos generais brasileiros?

-

O Congresso errou em declarar a cadeira da presidência vaga antes da hora?

-

Os militares erraram ao instituir o Supremo Comando Revolucionário, não respeitando o Congresso Nacional, que já havia colocado Renieri Mazzilli à frente do país?

Essas questões até hoje são exaustivamente debatidas por historiadores, políticos e jornalistas. Todavia, como houve uma ruptura com a ordem institucional, as ações de 31 de março a 2 de abril de 1964 podem, sim, ser classificadas como golpe. Se quiser saber mais sobre o Golpe de 1964 e o início da ditadura no Brasil, clique aqui.

Por Me. Cláudio Fernandes

Fonte: Brasil Escola - https://brasilescola.uol.com.br/historia/quantos-golpes-estado-houve-no-brasil-desde-independencia.htm